Le maintien en emploi expliqué par notre partenaire AGEFIPH :

Saisine de la cellule PDP, information sur le traitement des alertes et signalements

Composée d’une équipe pluridisciplinaire, la cellule de Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP), accompagne toutes les entreprises adhérentes, confrontées à un risque de désinsertion professionnel lié à des problématiques de santé au travail. Elle peut être saisie par mail ou téléphone, par les employeurs, représentants du personnel ou salariés.

Chaque demande est analysée par un chargé de mission maintien en emploi, en lien avec les procédures internes de la cellule. Le médecin du travail référent est systématiquement informé.

Un retour est apporté à l’émetteur du signalement, et toutes les actions sont tracées via un logiciel métier dédié. Ce dispositif permet une réactivité optimale face aux situations à risque de désinsertion professionnelle.

- Cellule PDP

- Coordination de la cellule PDP et ses partenaires

- FIPU-info

- Organisation de l’accompagnement

- Organisation de la cellule PDP

Différence entre médecin de soin, médecin du travail et médecin conseil

Médecins de soin :

Le médecin traitant joue un rôle central dans le suivi médical personnalisé et coordonné du patient. En effet, le médecin traitant assure les soins de 1er niveau, coordonne les soins, oriente et s’assure du parcours de soin, centralise les informations dans le dossier médical et établit le protocole de soins pour les patients atteints d’une affection longue durée (ALD)

Le médecin spécialiste est un médecin qui a choisi une spécialité parmi les nombreuses spécialités de médecine. Il se consacre donc uniquement à sa spécialité.

Médecin du travail :

Le médecin du travail est un médecin de prévention. Il a pour mission de vérifier l’adéquation entre l’état de santé du salarié et son poste de travail et est le seul professionnel de santé à pouvoir valider l’aptitude au poste de travail d’un salarié déclaré SIR.

Médecin conseil :

Le médecin conseil est attaché à un organisme public ou privé (caisse d’assurance-maladie, compagnie d’assurances, etc.) chargé de donner à celui-ci un avis médical motivé sur les cas qui lui sont soumis (arrêt de travail, taux d’invalidité, etc.).

Arrêt de travail

Dans le cas d’un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, le salarié doit remettre à son employeur un avis d’arrêt de travail dans les 48h suivant sa non présentation à son poste de travail.

En cas d’hospitalisation, le salarié envoie à l’employeur un bulletin de situation ou d’hospitalisation délivré par le bureau des admissions de l’hôpital une fois le dossier enregistré. En effet, ce document fait office d’avis d’arrêt de travail durant la période d’hospitalisation. Si une convalescence est nécessaire, le spécialiste en charge de l’hospitalisation remet au patient un avis d’arrêt de travail à transmettre à l’employeur.

Si l’arrêt fait suite à un accident de travail ou concerne une maladie professionnelle, le salarié envoie un certificat accident de travail / maladie professionnelle pour justifier son arrêt de travail.

Attention : la Déclaration d’Accident du travail ou de Trajet (DAT) est à effectuer par l’employeur auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dont dépend la victime dans les 48 heures, par lettre recommandée avec AR, après avoir eu connaissance de l’accident survenant à un ou plusieurs salariés. Il est essentiel de remettre au travailleur victime la feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle afin que celui-ci puisse bénéficier de la prise en charge des soins liés à son accident du travail sans avoir à avancer les frais

« Le médecin du travail est informé par l’employeur de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels. » Article R.4624-33 du CT

Rappel : seuls les médecins de soin peuvent établir des arrêts de travail. Une visite de reprise est obligatoire lorsque l’arrêt est supérieur ou égal à 30 jours.

Exception Etat d’Urgence Sanitaire

Suite au décret 2021-24 du 13 janvier 2021, le médecin, peut, jusqu’à la sortie d’état d’urgence sanitaire ou autre décision gouvernementale, prescrire un arrêt de travail en cas d’infection ou suspicion d’infection au SARS COV2, bien que le téléservice d’AMELI soit recommandé afin de ne pas se voir appliquer le délai de carence.

Il peut également délivrer un certificat médical à un salarié vulnérable dans le cas où il constate que l’employeur ne met pas en œuvre des mesures de protection renforcées pour ce salarié. Ce dernier sera alors placé en chômage partiel.

Temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique est un aménagement du temps de travail. Il ne fait pas obligatoirement suite à un arrêt et permet au salarié de reprendre ou continuer son travail qu’il ne peut plus assurer à temps plein pour raisons de santé. Bien que prescrit par le médecin traitant, c’est une mesure temporaire nécessitant l’accord du médecin conseil et l’accord de principe de l’entreprise. Le médecin du travail quant à lui en fixe les modalités d’application (fréquence, conditions…) et par ce biais facilite le maintien en emploi du salarié.

Attention, l’employeur comme le salarié sont soumis à certaines formalités.

La visite avec le médecin du travail (de reprise ou à la demande) faisant suite à une mise en place d’un temps partiel thérapeutique doit s’effectuer durant les heures de travail du salarié. Si le salarié en arrêt sait qu’il reprendra son travail dans ces conditions, il est fortement conseillé qu’il voit le médecin du travail en visite de pré-reprise afin de faciliter et anticiper la reprise en temps partiel.

NB : cette mesure nécessite la modification provisoire du contrat de travail.

Essai Encadré

L’essai encadré est une action de remobilisation précoce qui peut se réaliser pendant l’arrêt de travail, sans perte des indemnités journalières.

L’essai encadré permet de tester les capacités du travailleur :

- Sur son poste initial de travail ;

- Lors d’un aménagement de poste ;

- Sur un nouveau poste de travail ;

- Pour préparer une reconversion professionnelle.

L’essai encadré a une durée de 14 jours ouvrables, renouvelable une fois et fractionnable.

L’essai encadré peut se réaliser au sein de l’entreprise mais aussi dans une autre entreprise.

L’employeur ne verse pas de rémunération car les indemnités journalières sont maintenues.

La demande d’essai encadré est soumise à l’accord du médecin traitant (comme pour toute action se déroulant pendant l’arrêt de travail) et à une demande d’autorisation préalable auprès de l’Assurance maladie.

Il existe d’autres dispositifs tels que le PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) ou le CRPE (Convention de Rééducation Professionnelle en Entreprise).

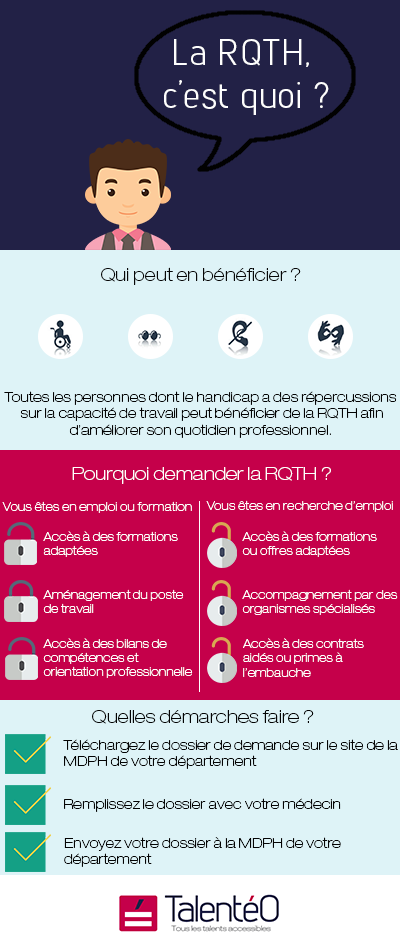

Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé

La RQTH est un statut qui permet notamment de bénéficier de dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle, maintien en emploi ou retraite anticipée et renforce les droits du travailleur.

Est considérée comme travailleur handicapé :

« Toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».

La RQTH ouvre l’accès prioritaire à diverses dispositifs d’accompagnement, notamment :

- Des aides à l’emploi et à la formation ;

- L’accès au réseau de placement spécialisé de France Travail ;

- Des aides techniques (aménagement de poste, matériel spécifique…) ;

- Le soutien de partenaires spécialisés pour faciliter l’adaptation au poste de travail.

Pour les employeurs, embaucher une personne bénéficiaire de la RQTH permet aussi de répondre à l’obligation légale d’emploi de 6% de travailleurs handicapés (valable pour les structures de plus de 20 salariés). Des financements peuvent également leur être accordés pour compenser certains coûts liés à l’adaptation du poste.

Le salarié n’est pas obligé de déclarer sa RQTH à son employeur, et il est important de rappeler que la majorité des handicaps sont invisibles. Toutefois, en informants son employeur, cela peut permettre de mettre en place des aménagements favorables à son activité professionnelle.

La RQTH est délivrée par le MDPH pour une durée allant de 1 à 10 ans, ou parfois sans limitation de durée. La décision ne mentionne ni la nature du handicap, ni le taux d’incapacité.

La RQTH n’est pas une mise au placard, au contraire, elle permet le maintien en emploi du salarié concerné dans les meilleurs conditions possible pour lui et l’employeur.

L’acceptation personnelle constitue la première étape de la démarche de RQTH et permet à soi et aux autres de porter un autre regard sur le handicap.

Incapacité et Invalidité

Incapacité Permanente Partielle (IPP)

L’IPP fait uniquement suite à évènement d’origine professionnelle, un accident du travail ou une maladie professionnelle, si des séquelles la justifient. Un taux d’incapacité permanente peut être attribué : il ouvre droit à des indemnités ou à une rente.

Invalidité

A la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle ayant entrainé une réduction de sa capacité de travail, une pension d’invalidité, sous certaines conditions, peut être accordée par la CPAM.

Une incapacité ou une invalidité n’entraîne pas forcément une inaptitude.

Le rendez-vous de liaison

Le rendez-vous de liaison est un rendez-vous pour les salariés en arrêt de travail d’au moins 30 jours.

Ce rendez-vous vise à maintenir un lien entre le salarié en arrêt de travail et son employeur, informer le salarié des actions de prévention ou de mesures d’aménagement de poste qu’il peut bénéficier, et l’informer du rendez-vous de pré-reprise.

Ce rendez-vous est organisé à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Si le salarié sollicite ou accepte la rencontre, l’employeur est tenu de lui proposer une date sous un délai de 15 jours. L’employeur doit informer son Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST) 8 jours avant la tenue du rendez-vous.

Ce rendez-vous réuni le salarié, l’employeur et le SPST (représenté par un membre de l’équipe pluridisciplinaire ou par un membre de la cellule PDP).

Accompagnement dans l’aménagement de poste au travail

Il s’agit d’adapter le poste de travail du salarié, qui rencontre des difficultés à occuper son poste lié à un handicap ou à une problématique de santé, en fonction des possibilités de l’entreprise et de la situation du salarié, et de permettre à celui-ci de conserver son poste dans de bonne conditions. L’aménagement de poste de travail d’un salarié dans le cadre du maintien dans l’emploi peut avoir lieu :

- Suite à un accident (professionnel ou non) ;

- Suite à une maladie (professionnelle ou non) ;

- En cas d’aparition ou d’évolution d’un handicap ;

- En cas de changement dans l’environnement professionnel qui impactent la capacité du salarié à travailler.

Le médecin du travail évalue les solutions d’aménagement possible en fonction de la situation du salarié, des contraintes de sa condition, de son métier et des contraintes de l’activité de l’entreprise.

Des partenaires (CAP Emploi, AGEFIPH, …) peuvent être sollicités afin de proposer des services :

- Visite de l’environnement de travail, étude ergonomique, … ;

- Des aides techniques (matériel équipement, …) ;

- Des aides organisationnelles ou humaines ou d’autres aménagements ne relevant pas de la situation de travail (transport adapté…) ;

- Des aides financières pour l’entreprise et le salarié.

Ces organismes financent des actions favorisant l’insertion et le maintien des personnes reconnues travailleur handicapé.

Reconversion professionnelle / Formation

Elle consiste à changer de métier; cela peut aussi impliquer de changer de secteur d’activité. Cela concerne notamment les salariés en risque de désinsertion professionnelle qui, suite à une problématique de santé, ne peuvent plus occuper leur poste de travail.

Des organismes en partenariat avec notre service assurent :

- L’accompagnement du salarié vers un nouveau projet professionnel : le définir à l’aide de dispositifs tels que le CEP (Conseil en Evolution Professionnel), le bilan de compétences, Inclu’Pro…

- L’accompagnement du salarié vers de nouvelles compétences grâce à la formation tel que le projet de transition professionnelle, dispositif démissionnaire, formation dans le cadre du CPF, …

Votre demande

Vous rencontrez une difficulté de santé qui impacte ou pourrait impacter votre travail ?

Notre service de santé au travail peut vous accompagner pour trouver des solutions adaptées.

Merci de préciser votre demande ci-dessous. Un professionnel de santé au travail vous contactera pour en discuter avec vous.